相談事例

CASE

【民法大改正】「特別寄与料」について教えてください。

2020.1 担当者の回答

<事例>

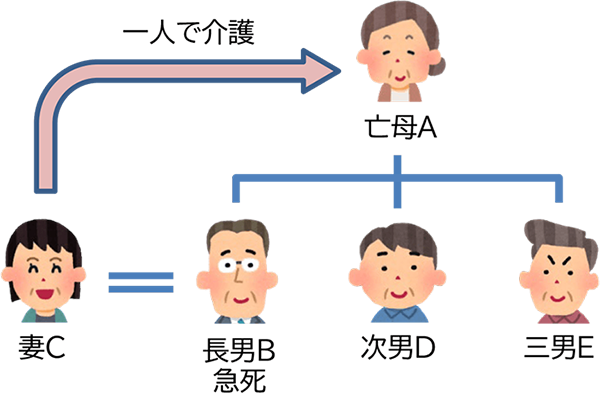

老齢で寝たきりの母Aを同居する長男Bの妻Cが介護していました。Aには他にも息子(次男D・三男E)がいましたが、遠方に住んでいたため、長男Bが急死した後も義母Aの面倒を長男の妻CはAが亡くなるまで一人で見続けました。

このようなケースでも改正前民法では、Cは義母Aの遺産を独自に受けとる権利はありませんでした。長男Bとの間に子供がいれば、長男Bの相続分にCの寄与分を加えて子供が代襲相続することも可能ですが、子供もいなければ遺産は相続人である次男D・三男Eのみが受け取ることになり、相続人ではないCは被相続人(亡くなられた人)Aに対して貢献しても報われない状況にありました。

※ 改正前民法では寄与分という制度がありましたが、「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与」をした相続人が、その寄与分を相続分に加えて請求できるという制度で、親族であっても相続人でなければ認められませんでした。

しかし、相続法改正により令和元(2019)年7月1日以降に開始した相続については、相続人ではない親族(特別寄与者)が被相続人に対して「無償で療養看護その他の労務の提供」をしたことにより「被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与」をした場合、相続の開始後、相続人に対し金銭(特別寄与料)の支払を請求できるようになりました。

法律上の親族とは、配偶者、6親等内の血族(血がつながっている人、養子縁組など法的な血縁も含みます)、3親等内の姻族(配偶者の血族と血族の配偶者)であり、事例の義母Aは長男の妻Cにとって1親等の姻族になります。

特別寄与料の額は、被相続人の相続開始時の財産総額から遺贈の総額を差し引いた額を超えることはできません。つまり、遺産が3000万円あっても全額遺贈(但し、包括遺贈・特定財産承継遺言は含みません。)していれば、特別寄与料は請求できません。

相続人が複数いる場合には、各相続人は法定相続分又は指定相続分を乗じた額の特別寄与料を負担します。従って事例のケースで遺産が2000万円、特別寄与料が300万円となった場合には、次男D・三男Eは各々法定相続分は2分の1ですから、150万円ずつ負担して長男の妻Cに支払い、850万円ずつ相続することになります。

特別寄与料は、当事者間の協議で決まりますが、協議で決めることができない場合には家庭裁判所に協議に代わる処分を請求します。注意すべき点は、この家庭裁判所への申立ては、「特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内」又は「相続開始の時から1年以内」のいずれか早い日までに行う必要があります。また特別寄与料を算定する際に判断材料となる記録や証拠資料(療養看護等の日誌、レシート等)はしっかり残しておくことが大切です。