相談事例

CASE

【民法大改正】遺言執行者の権限について何がどう変わったのでしょうか? 不動産登記の手続きにも影響はありますか?

2019.7 松尾 の回答

近年、遺言書を作成される方が増えており、それに伴って遺言執行者の選任も増えています。「遺言執行者」とは、その名の通り「遺言者が亡くなった後に遺言書の内容を実現する人」ですが、必ずしも選任が必要というわけではありません。

しかし、遺言書に基づき「遺贈」を原因として登記手続を行う際に、遺言執行者がいる場合、遺言執行者のみの署名・押印・印鑑証明書で足りますが、遺言執行者がいない場合は、相続人全員の署名・押印・印鑑証明書が必要となります。相続人の中に非協力的な人や行方不明者がいるケースでは、手続が前に進まない可能性もあり、遺言執行者を選任することが望ましいと思います。

遺言執行者は未成年者・破産者以外の全ての人がなれるため、遺言者にとって身近な人物である相続人が選任されるケースが多々あります。しかし、遺言執行者の職務の範囲は広く、法律の知識が十分ではない相続人にとっては、遺言執行者が「何を」「どのように」行うことができるのか、従来の法律では不明瞭であり問題でした。

そこで今回の改正により遺言執行者の権限等が明確になりました。

○遺言執行者の法的地位(改正民法第1012条第1項)

改正前は、遺言執行者は相続人の代理人とみなされていましたが、一部の相続人に不利益な遺言内容の場合に遺言執行者と相続人との間でトラブルになるケースがありました。そこで、改正後は、「遺言の内容を実現するため」と明文化されたことで、遺言執行者の立場が明確になりました。

○通知義務(改正民法第1007条第2項)

遺言執行者に就任した場合には、遅滞なく相続人に遺言の内容を通知する必要があります(遺言の内容や遺言執行者の有無について、相続人は重大な利害関係があるため)。これにより、相続人の関知しないところで遺言執行者が手続きを行ったことにより発生するトラブルを防止することにもなります。

○権限 特定財産承継遺言に関する執行

-

不動産の対抗要件具備行為(改正民法第1014条第2項)

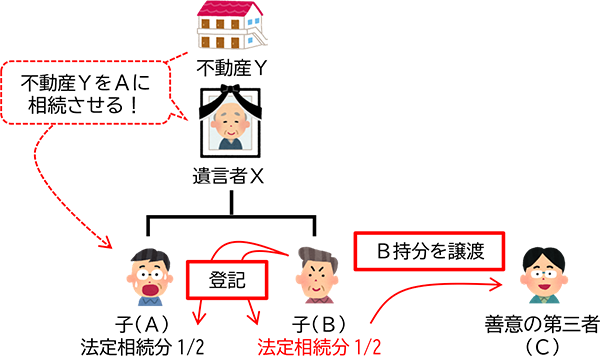

事例:遺言者Ⅹが、不動産Y(特定財産)を相続人Aに相続させる旨の遺言をしたが、Xの死後、相続人Bが法定相続分による登記(AB各1/2)を行い、遺言の内容を知り得ない善意の第三者CにBの持分を譲渡した。

改正前は、Cは保護されず、Aは登記がなくてもCに対抗できましたが、改正後は、Aは自己の法定相続分である1/2を超える部分については、善意の第三者Cに対抗できなくなりました(改正民法第899条の2)。そのため、迅速な遺言内容の実現が重要であり、遺言執行者に対抗要件(登記)を備える権限を明確に与えました。

この点は要注意です。今後は、遺言執行者は遺言に基づき速やかに登記手続きを行う必要があります。

-

預貯金債権の払戻し請求や解約申入(改正民法第1014条第3項)

全部の預貯金債権に限ってですが、遺言執行者に払戻し請求や解約申入を行う権限が与えられました。これまでも遺言執行者が払戻しや解約を請求した場合、金融機関は応じることが多いようですが、今まで権限が明確でなかったために、金融機関から相続人全員の承諾を求められるケースもあり、円滑な遺言執行の妨げとなっていました。